最新情報

笑顔でつなぐ親子のみらい Vol.05|支援活動を取材しました

ジェイリースのすべきこと

ジェイリースは「誰もが自分の人生をまっとうできる社会をつくる」ことを未来ビジョンとして、これまで家賃保証、事業用テナント賃料保証、医療費保証に取り組んできました。この未来ビジョンをより皆さまにお届けするために我々にはもっとできることがあるのではないか?

そんな想いを持って新たに保証する分野の検討を始め、「お子さまの未来を見守る」を合言葉に養育費保証に取り組むこととしました。

活動状況のご紹介について

お子さまのみらいを見守るうえで、私たちだけの力では困難なため、行政をはじめ、ひとり親を支援している様々な支援団体の方々や企業、弁護士等へ協力を要請するとともに、最前線で親子へ支援を行っている皆さまの声を取材してまいりました。

今後、取材時の手記や、現在の活動状況などを通し、皆さまに周知していただくことで、

少しでも‟お子さまの明るいみらい”実現への一助になりたく、私たちは掲載を続けてまいります。

第2回『ひとり親居住支援』について

全国ひとり親居住支援機構 代表理事 秋山様

❚ 全国ひとり親居住支援活動:創設と現在の活動について

-『全国ひとり親住居支援機構』を立ち上げられたきっかけは何だったのでしょうか?

また、現在どのような活動をされていますか?

- 秋山代表理事:

立ち上げ当時は、ひとり親家庭の居住支援の課題について世の中の理解が進んでいないというのが実感でした。

当時は住宅セーフティネット法にひとり親家庭向けのシェアハウスが対象に入っておらず、国土交通省からの補助金対象外となっていました。

政策面でもひとり親家庭を支援する事業者の視点が欠けている為、全国の行政に理解と協力を求めていく必要を感じ、多くの事業者の声を一つにしてまとめるために立ち上げました。

〔写真(上)代表理事 秋山様〕

- 物件オーナーさんを支えていくために、主にどのような課題があったのでしょうか?

- 秋山代表理事:

シェアハウスの運営は基本的に赤字体質で、黒字化するためには集客が最大の課題です。 物件オーナーさんは世の中のために素晴らしいことをされていますが、残念なことにそれが十分に世に 伝わっておらず、結果的に空室が埋まらないハウスもありました。

❚ ポータルサイト「マザーポート*」の立ち上げと集客方法について

- それまでに立ち上げた「マザーポート*」の背景はどういった状況だったのでしょうか?

- 秋山代表理事:

2015年に「マザーポート」を立ち上げました。

その結果、徐々にサイトを訪れる方が増え、現在は問い合わせが約35件/月前後あり、1割強の方が契約されています。

成約率が低いと思われるかもしれませんが、ネット上の媒体でもあり、逆に気軽に問い合わせができる環境になっているのではないかと思っています。地道なPR活動を通して、年間で60件程度の方が入居に繋がっている状況です。

*マザーポートとは

子育てと仕事の両立で、日々、頑張っているお母さんのためのポータルサイトとして2015年に開設。

- ちなみに「マザーポート」の今後の課題はどういったところにあるのでしょうか?

- 秋山代表理事:

「マザーポート」サイトはネット媒体という点もあり、気軽に問い合わせができる利便性から、広く使われるようになりましたが、まだまだ来訪者を伸ばしていきたいです。

今は、まだシェアハウスの専用サイトと思われがちですが、マンションタイプや一軒家タイプなど伴走支援をしながら増やしていき、様々な物件案内を行っていくことで、より多くの方にご利用いただければと思います。

❚ 母子ハウスの立ち上げと事業者の状況について

-先ほど、基本的に赤字体質とお話を頂いた母子向けシェアハウスの物件オーナーさんが増えてきた理由と 現状について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?

- 秋山代表理事:

はい。まず、資金繰りが厳しいことが物件オーナーさん参入へのハードルとなっていました。そういった点では、私は設計事務所をしている為、建築系の補助金・助成金は手慣れており、物件オーナーさんの補助金申請を支援することで、運営や入居条件のサポートに繋がったことが大きかったと思います。

- 入口の参入ハードルを下げていくことで、物件オーナーさんが参加しやすくなったのですね。 実際、物件の提供を検討している物件オーナーさんからどのような問い合わせを寄せられるのでしょうか?

- 秋山代表理事:

自身でお持ちの空室物件の有効活用の手段として、問い合わせを受けることもありますが、 一般的な賃貸とは違うので、経済条件や特有のトラブルの事例等をお話しすると、9割の方が諦めます。 逆に社会的な意義としてとらえ、事前にきちんと調べて来られる方もおられます。シェアハウスによる 居住支援は不採算であるうえ、備品管理等も手間がかかり、気軽にできるものではありません。

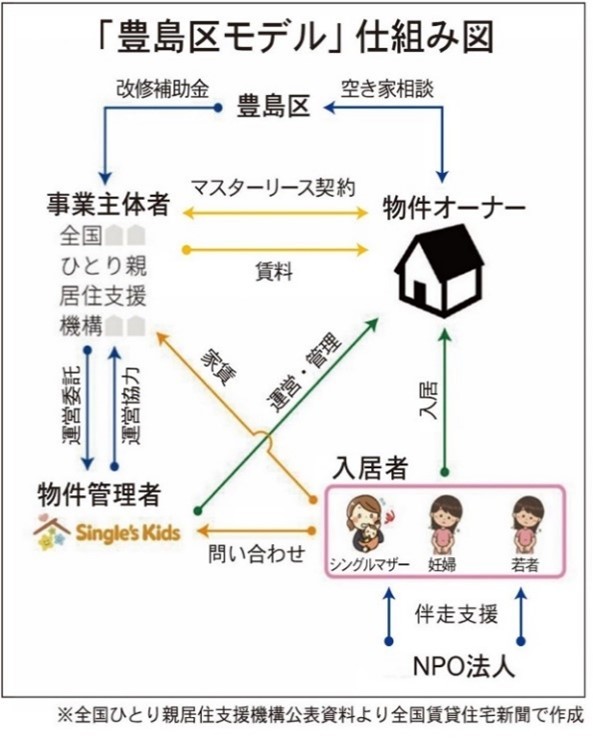

❚ 豊島区モデルについて ※豊島区プロジェクトの相関図掲載

- 豊島区モデル*は理想的なモデルのようにも見えますが、どのように出来上がっていったのでしょうか?

- 秋山代表理事:

豊島区は空き家率が高いエリアなのですが当時は、空き家を地域の支援団体と繋げ、居住支援等、地域に資する活動プログラムが在ったもののうまく活用されていませんでした。そんな中、区議会議員さんの後方支援もあり、豊島区長からの指示や現場担当職員の方による熱心なご協力もあって、ここ数年でプロジェクトが一気に加速しました。

具体的には、 豊島区の職員の方々が、靴底を減らしてニーズや情報を集めていただいたことで「全国ひとり親居住支援機構」にも打診があり、同じ母子ハウス仲間であるシングルズキッズ株式会社さんとともに、NPO法人が改修費用を調達と補助金の申請をし、シングルズキッズ株式会社さんが運営を担うという運びとなりました。

尚、豊島区モデルの重要な部分として、ひとつは金銭的なリスクを母子ハウス運営者が背負わず「全国ひとり親居住支援機構」が背負っている部分にあります。重要なこととして、もう一つは、補助金も含め豊島区が動き、物件オーナーさんへご説明をいただいたことで、物件オーナーさんのご理解がスムーズにいった点があります。

私達NPO法人の者は、空き家を保有されている物件オーナーさんには中々出会えませんし、もし出会えたとしても中々取り合っていただけないことが多いので、豊島区モデルのように行政の方が、直接ご説明をいただくことで、プロジェクトへ参加する意義やメリット、リスクへの不安解消について物件オーナーさんの理解や共感が進みやすくなり、「良い使われ方をするのであれば貸してもいいかな?」「世の役に立つみたいなので積極的に貸したい」と物件を提供してくださいやすくなりますね。

- 物件オーナーさんが持たれているリスクや不安な先入観と煩わしさ等、ハードルを下げるには、官民一体の取り組みが重要ということですね。豊島区にとっても、物件オーナーさんにとってもいいお話になりますね。

❚ 今後の構想について

- 今後建築家としても、ひとり親の居住支援について今後の展開のイメージはありますか?

- 秋山代表理事:

まず、ひとり親家庭の居住支援という意味では、シェアハウス以外の物件情報を提供して いければと考えており、建築家の立場としても一般的なマンションの一室とか、個の空間が守られるような 物件の設計ができればいいなと思います。

- 現在、住宅確保要配慮者の方への支援策が国会で議論されていますが、どう見ておられますか?

- 秋山代表理事:

住宅確保要配慮者の議論は以前よりありますが、ひとり親家庭についてはなかなか進んで いません。昨夏、中間の検討会、有識者会議委員の方へ資料を提供した際に、会議を傍聴した 限りでは、高齢者についての議論がほとんどでした。

しかし、実際は高齢者だけでなく刑事施設等からの退所者、障がい者の方、LGBTQの方など住宅確保要配慮者は大勢いらっしゃいます。

その中でも、子育て世代や子どもにもっとフォーカスしてもよいのではない

かなと思っています。

もう一つは、物件オーナーさんを動かさないと、居住支援活動は進まないと

思っています。

今の住宅セーフティネット法だと物件オーナーさんにとってメリットがあまり

なく、家賃を申請するのも3ヶ月に1回だけとか、同じ家賃なのに収入や手間

の面でデメリットが多いんです。

それを考えると、居住支援については、補助金だけではなく、固定資産税や

相続税の減免等税制自体を変える必要があるのではないかと思います。

〔写真(中央)代表理事 秋山様 取材時の様子〕

- 「全国ひとり親居住支援機構 」 代表理事 秋山様へ

この度は、お忙しい中、取材へのご協力をいただき有難うございました。 ひとり親の居住支援において課題だった集客面をサポートする『マザーポート』の立ち上げに関するエピソードから、成功事例となった『豊島区モデル』、『住宅確保要配慮者』のお考えに至るまで、深いお話をいただきました。全国のひとり親家庭の居住支援の為には社会全体で取り組む必要があると強く感じました。 当社としましても、養育費保証の提供を通じて、ひとり親家庭へ真に寄り添えるサービスを 展開していきたいと思います。