最新情報

笑顔でつなぐ親子のみらい Vol.08|支援活動を取材しました

ジェイリースのすべきこと

ジェイリースは「誰もが自分の人生をまっとうできる社会をつくる」ことを未来ビジョンとして、これまで家賃保証、事業用テナント賃料保証、医療費保証に取り組んできました。この未来ビジョンをより皆さまにお届けするために我々にはもっとできることがあるのではないか?

そんな想いを持って新たに保証する分野の検討を始め、「お子さまの未来を見守る」を合言葉に養育費保証に取り組むこととしました。

活動状況のご紹介について

お子さまのみらいを見守るうえで、私たちだけの力では困難なため、行政をはじめ、ひとり親を支援している様々な団体の方々や企業、弁護士等へ協力を要請するとともに、最前線で親子へ支援を行っている皆さまの声を取材してまいりました。

今後、取材時の手記や、現在の活動状況などを通し、読者の皆さまに周知していただくことで、

少しでも‟お子さまの明るい未来”実現への一助になりたく、私たちは掲載を続けてまいります。

第4回『こども食堂の活動』について

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ 広報担当 江副さまへのインタビュー

今回の取材について

ここ数年で『こども食堂』という名前を耳にされる機会も増えてきたと思いますが、

皆さまは『こども食堂』について、どのくらいご存じでしょうか?

‟こども” “食堂”というキーワードだけに囚われてしまっている方も中には居るのではないかと思います。

さて、今回は何故『むすびえ』への取材についてですが、目的の起点が弊社と同じで『高齢化社会』や『核家族化』から波及する

社会課題をどう解決に導くかという点でリンクしていたからとなります。

今回の取材では『むすびえ』の社会課題解決にむけた取組みについて、

成り立ちから現在の内容にいたるまで、広報を担当されている江副さまに伺いました。

現在の支援活動のきっかけについて

- ジェイリース:

どのような背景からこういった活動を行うようになったのでしょうか?

- むすびえ 江副さま:

創設者の湯浅が、 こども食堂という地域の活動や可能性に注目し、

当時そのような活動を支える存在がなかったことを踏まえ、仲間と共に2018年に

立ち上げたことがはじまりでした。

全国の各地域ネットワークと協働してきましたが、最初の数年は、私たちの団体名や

活動内容も認知されていなかったのですが、皆さまのおかげで

少しずつ私たちの活動も知られてくるようになりました。

- ジェイリース:

『むすびえ』の活動が徐々に認知されていったとありましたが、ここ数年で『こども食堂』が急増してきた背景について教えていただけますか?

- むすびえ 江副さま:

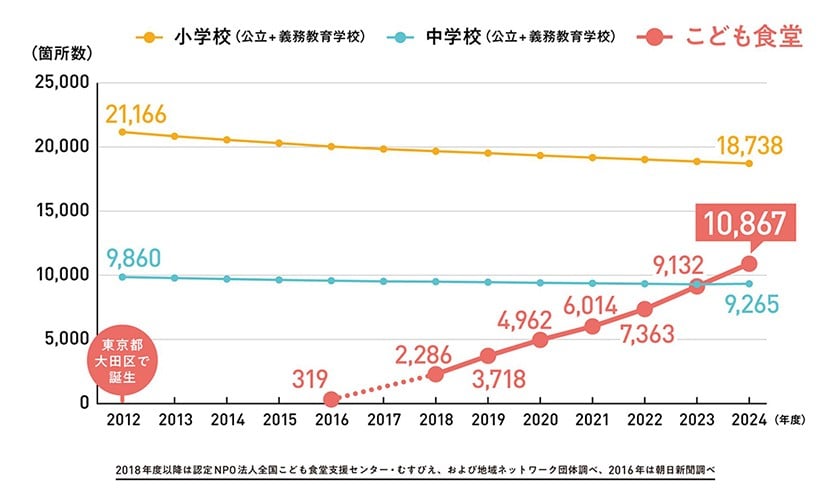

はい。こども食堂は2012年に誕生したと言われており、そこから数えると今年で13年になりますが、

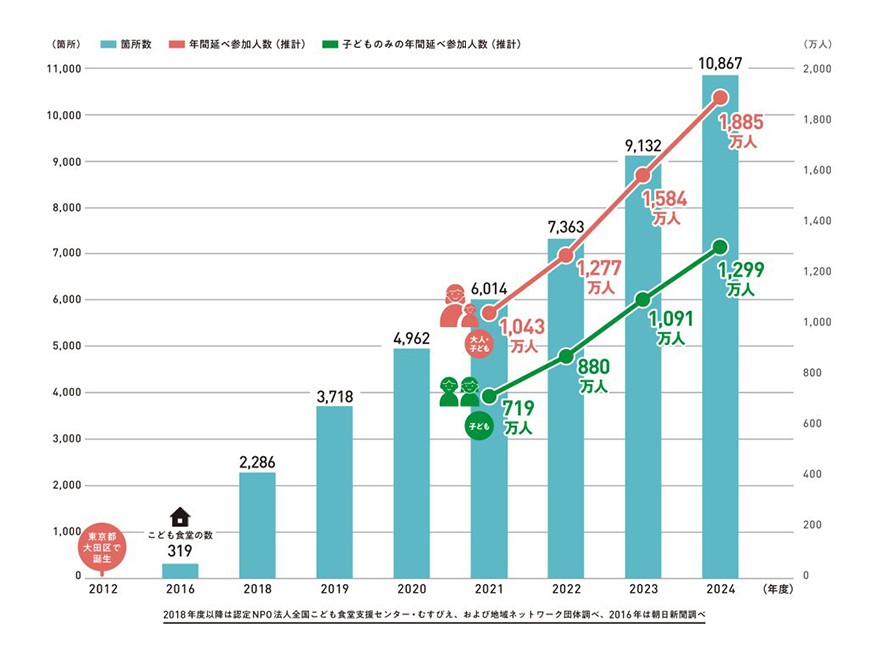

現在、全国 で約10,000箇所以上に広がっており、1万箇所あれば1万通りの特徴もありますが、

増加している主だった背景*¹*²としては3つです。

- 『こども食堂』は基本的に子どもに限らず、様々な人に開かれた居場所の活動であるため、その主体性や自由性が価値になっている。

- 行政への申請など厳格なルールはなく、地域のボランティア活動ベースでこども食堂を立ち上げやすい。

- コロナ禍で一斉休校となった際、こども達の居場所がない状況となった。

自由な形態であるが故に会食以外のやり方を試みていく中で、いつしかこども達や、地域のみなさんにとっての居場所となった。

*1:こども食堂数および小・中学校数 推移

※2018年度以降は認定NPO法人全国こども食堂支援センター、および地域ネットワーク団体調べ、2016年は朝日新聞調べ

*2:こども食堂数および年間述べ参加人数(親子・子どものみ)推移

※2018年度以降は認定NPO法人全国こども食堂支援センター、および地域ネットワーク団体調べ、2016年は朝日新聞調べ

- ジェイリース:

コロナ禍が、ある種の利用促進に繋がるターニングポイントとなったわけですね?

ここまでは順調に進んでいる感じがしますが、何か課題点はありましたか?

- むすびえ江副さま:

利用者を含め、『こども食堂』に関わる人が増えていくことは、

我々も望んでいることなので嬉しいことですが、

一方、以前からの課題点として、「誰でも『こども食堂』ができる」

というような中で起こりうるリスクもあると思っており、

その一つの例えとして「食中毒」などがあると思っています。

- ジェイリース:

たしかに自由な運営の反面、大きなリスクも生まれますよね?

これらの問題に対しては、どのような対策を取られたのでしょうか?

- むすびえ江副さま:

リスクを低下させる方法として、『こども食堂』を運営される

みなさまに向けての注意喚起で意識づけは当然のことなのですが、

それでも完全に事故を防ぐというのはかなり難しいことだと思っています。

- むすびえ江副さま:

過去に『むすびえ』では食中毒など、『こども食堂』の活動上で

起こりうるトラブルを少しでも軽減するために 『こども食堂』が

保険加入するための費用を負担するための助成事業や

食品衛生の専門家による大量調理時に気を付けるべきポイントを

学ぶための勉強会など継続的に実施しています。

これまでも多くの『こども食堂』の運営者さんに活用していただいていますが、

広がり続けている全国各地の数に比べるとまだまだ数%だと思っておりますので、

こうした取り組みは引き続きいろいろな課題感をもっています。

- ジェイリース:

なるほど。 運営上の一つの課題解決が、地域全体の課題解決に至ることになったんですね?

ちなみに「自立運営ができるようになるため」とお聞きしましたが、各地で自立運営ができるようになった時、

『むすびえ』としての活動はどうなるのでしょうか?

- むすびえ江副さま:

はい。 活動の役目は終えますね。

私たちは、未来永劫『むすびえ』が『こども食堂』の運営をサポートするのではなく

将来的に各地域で自走できるよう、持続可能な支援のエコシステムを作ることひとつの目標ともしていますので

極端なお話になりますが、『むすびえ』がいなくても地域の『こども食堂』や居場所が

持続的に存在している未来こそが、あるべき姿と考えています。

- ジェイリース:

むしろ、地域の皆さまのためにも、その日が来ることを願うわけですね。

まさに各地域のために身を粉にする精神が素敵ですね。

全国のこども食堂への支援活動の仕組みについて

1.地域ネットワーク支援事業

現在、47都道府県すべてに『こども食堂』があり、

各地で『こども食堂』運営者らの情報交換や意見交換や

全国の地域の『こども食堂』ネットワーク(中間支援団体)の方たちを

パートナーとして支援活動を行っています。

2.地域ネットワーク支援事業

企業や団体からの寄付やプログラムなどを個々の「こども食堂」に

つないでいます。

現在、寄付付き商品の販売を原資とした運営費等の寄付や食品、

昔遊び体験などのプログラム提供を仲介しています。

むすびえの活動目的と世間の認識に関する相違について

- ジェイリース:

今年に入り、全国ネットでCMなどを出されていましたが、『むすびえ』の活動について何か変化や反響はございましたか?

- むすびえ江副さま:

はい。 おかげさまで認知も広がり多くの方から支援のお声もいただいております。

『こども食堂』は、しばしば「貧困の子どもたちが通う施設」というような印象を持たれる方も多いのですが、

実際のところは「地域に開かれた居場所」として活動されているところが大半を占めています。

- ジェイリース:

なるほど。本来の目的ではなく、断片的なイメージだけが先行してしまい

本質的な目的が置いてきぼりになってしまったという事ですね。

- むすびえ江副さま:

はい。私たちの取り組みに限らず、あらゆるお仕事でもこういった本質的な目的と周囲が

持つイメージとのギャップって、よくあると思うのですよね。

やり方や目的もひとつひとつの『こども食堂』ごとに違ってはいますが、そのような場に子どもたちをはじめ地域の方達が少しでも多く、

広く関わっていただきたいという想いで、いま様々なメディアを活用して『こども食堂』についての発信をおこなっています。

むすびえの本質的な活動とは? ~本質の先にある「みんなで一緒にカレーライス食べよう」~

- ジェイリース:

あのCMの裏には、そういった背景があったのですね。

たしかに人の数だけ解釈の仕方は広がっていくので、想いを正しく伝えるって難しいですよね…。

そういった意味では、興味関心をいただけたという点でも、想いが伝わる良い機会となりましたね。 ?

- むすびえ江副さま:

はい。 そうですね。

地域の中で人と人のつながりが薄れつつある社会課題から今の活動が始まっており

「こども食堂の世界は誰にでも開かれている場所である」という

考えが我々の根幹にあるので、この部分が少しでも伝わったのであれば幸いです。

貧困家庭の方、不登校の方、いじめ問題などの問題にフォーカスしていくと、

利用する子たちは、どうしても差別・偏見などの目に見えないラベルを貼られたりする

ことを恐れて利用しづらくなるし、分断を加速するだけになるので、

誰も幸せにはならないんですよね…。

そういった足元の問題だけにフォーカスしていくのではなく、「まずはいろんな人たちと

一つ屋根の下で一緒にカレーライス食べようよ」というシンプルなきっかけから、

この『こども食堂』という居場所づくりが始まったのだと個人的には思っています。

- ジェイリース:

目的は、みんなの居場所づくり。そのためにも視座は高く、間口は広く、まずはみんなで交流することで

世界を広げていくという訳ですね。その考え方に強く賛同します。

むすびえのこれからの活動について

- ジェイリース:

他には、最近行われている新しい試みなどございますか?

- むすびえ江副さま:

『こども食堂』の外国人利用ケース

昨今、増加傾向にある日本在住の外国人の方についても、利用状況が増えている事のみならず

逆に外国人在住者の方が運営し、食文化などを介して地域在住の外国人同士や、

同じ地域に住む日本人との国際交流をされるようなケースなど、様々な用途が出てきています。

- むすびえ江副さま:

『こども食堂』を朝ごはんの提供として開催しているケース

私が以前訪問させていただいた都内のとある『こども食堂』では、月~金の登校時間に毎日『こども食堂』に立ち寄り*¹、

みんなでいっしょに登校することで、通学のモチベーションに繋がったという実績もございます。

また、その会場には実際に小学校で務められている職員の方も関わられていらっしゃるので

例えば、「〇〇君あまり元気がなくて、食事が進んでいませんでした」など

担当の先生方にも情報共有することから、学校以外のお子さんの横顔を大人たちが知ることもでき、

通学面でも安心・安全な体制といえます。

また、子どもたちの朝食欠食という社会課題の改善も期待できるので、地域の仕組みづくりとして、挑戦されているようでした。

こういった試みを通して、まるで“ドラえもんに出てくる空き地みたいな、放課後にみんなで集まる『こども食堂』という色々な方にとっての居場所になれればと思います。

*¹:20席が数回転、日/MAX50人キャパで運営。

- ジェイリース:

“ドラえもんの空き地”ってとても分かりやすい表現ですね。 たしかに、最近はこどもたちの遊び文化も変わったり、いろいろと利用規則も厳しくなったり、そういった光景って最近は目にする機会も少し減ってきた気もしますね。

- むすびえ江副さま:

そうなんですよね。 また、他にも意外な形で利用するパターンも出てきていますね。

最後に『むすびえ』の活動について何かお伝えしたいこと

- ジェイリース:

最後に『むすびえ』について、何かコメントはございますか?

- むすびえ江副さま:

公立の中学校の数を超えるほどに、ここまでこども食堂が全国に広がりをみせていることは 『むすびえ』だけの功績ではありません。

なにより地域で暮らすひとりひとりが「つながり」を求め、 そうしたことを「居場所」という形で開いているこども食堂に共感し、

「自分も行ってみよう、何かしてみよう」と想いを寄せている賜物だと思っています。

「自分もご飯を食べて誰かとしゃべってみたい」はもちろん、「調理のお手伝いをしてみよう」、 「家にお米が余っているから

『こども食堂』に寄付しよう」、「現場には関われないけど、活動のことを 誰かに伝えてみよう」。

そんな「自分にできること」を少し考えてみて、やってみることを、これからも『むすびえ』として 行っていきたいですし、

そんな活動に共感していただける仲間も また引き続き集めて一緒に

『こども食堂』への支援に繋いでいけたらと考えています。

まとめ

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえの取り組みは、地域のコミュニケーションを取り合うことで

食の貧困だけではなく、つながりの分断を無くすこと。

これに伴い生まれたのが『こども食堂』の活動で、その活動スタイルは“自由”で、利用する対象者も“子供”だけではなく、

高齢者や外国人に至るまでが含まれており、まさに誰ひとりも取りこぼさない

持続可能な社会の実現を志している姿勢や、誰もが幸せになる世界を目指す点においても、当社の理念と目指す方向性が同じで、

大変強く共感いたしました。

当社もまた、『むすびえ』のような支援活動に共鳴し、養育費保証や家賃保証を通じて、支援の輪を広げてまいります。

また、寄付やボランティアへの参加や、この記事を周囲に共有することでも、大きな支援の輪を広げることができますので、

この記事をご覧いただいた方も、是非これを機に『むすびえ』や、当社の活動に関心を持っていただけますと幸いです。

これからも私たちは、子どもたちの未来を支える活動を続けてまいります。

引き続きご支援、ご注目いただけますと幸いです。